【文/嶋田 紗千】

セルビアでは各家庭に守護聖人がおり、その聖人を祝う「スラヴァ」という日があります。同じように各聖堂や修道院にも守護聖人が一人ないし、複数います。その日には同じ教区の神父や修道士・修道女、時に主教が聖堂にお祝いに来てリトゥルギー(典礼)を執り行います。その後、修道院内の食堂で昼食会が開かれ、参加した人々も一緒に祭日を盛大に祝うのです。

ぜひ一度、「修道院のスラヴァ」の雰囲気を味わいたくて、11月16日(旧暦11月3日、聖ゲオルギオスの奉遷・聖堂復興記念日)に合わせてセルビアを訪れました。すると、以前訪れたことのある別の修道院の修道司祭さんが何人かお祝いに来られていました。その中にデチャニ修道院のペタル修道司祭がおり、「またお越しください」と言って下さいました。6年前に一泊しか滞在しなかったにも関わらず、覚えていて下さりとても感激しました。それがきっかけでなかなか行きにくいデチャニ修道院へ翌年再訪することにしました。

歴史を背負うデチャニ修道院

デチャニ修道院は800年続くコソヴォの修道院で、正式名称は「ヴィソキ・デチャニ修道院」といいます。当時としては聖堂建築が高く、縦横比のバランスがよく、大きいことから「ヴィソキ(高い、偉大なの意)」が付されています。その聖堂はステファン・ウロシュ3世デチャンスキ王(1275頃-1331、王位1322-1331)によって1326-1327年に建立され、主の昇天に捧げられています。修道院は聖堂のほか、修道士や巡礼者が滞在する宿坊、食堂、図書館、売店などがあり、高い塀に囲まれています。約20名の修道士や修道見習いが住んでおり、一緒に祈りを捧げ、農産物を育て、家畜を飼っています。売店では修道院製のチーズや赤ワインなどが販売されています。

セルビアでは「コソヴォ」を「コソヴォ・メトヒヤ(Kosovo i Metohija)」と呼びます。「メトヒヤ」とはギリシア語の「メトヒオン」に由来し、「修道院の所有地」を意味します。14世紀に都があったコソヴォには多くの修道院があり、その周辺または飛び地(ほとんどが農地)を指して「メトヒヤ」と呼んでいたことから、特に多かったコソヴォ南西部を「メトヒヤ地区」と20世紀後半から呼ぶようになりました。「コソヴォ・メトヒヤ」とはただ単に「コソヴォ地区とメトヒヤ地区があるところ」というよりは「聖なる地コソヴォ」といったニュアンスが含まれています。中世時代の都や数々の古い修道院があるために今でもセルビア人の心の拠り所と思われています。その代表がデチャニ修道院です。

ご存じの方も多いと思いますが、1990年代に民族紛争が起こり、今でもその弊害が残っています。デチャニ修道院やその周辺のセルビア正教会の施設の前にはコソヴォ治安維持隊が常駐しており、トラブルがないように取り組んでいます。しかし、民族間の小さいトラブルは今も頻繁にあり、バランスが崩れたらいつ何が起こるか分からない状況です。地元の人から情報を収集し、またニュースを確認して情勢をみてから訪れるようにしています。

頼りになる「ラス正教青年団」との旅

デチャニ修道院へ行く案内人を探していると、神学院生のデヤン君を紹介されました。彼が住むノヴィ・パザル(古都ラス)には「ラス正教青年団」という若者が慈善活動をする団体があり、男女問わず、さまざまな職業の若者が参加しています。もちろん、デヤン君もそのメンバーで、仲間のフィリプ君(歯科医)とミハイロ君(看護師)を誘ってくれました。「デチャニに行きたいなら喜んで案内するよ!」と言ってくれるとても頼もしい若者たちです。

ノヴィ・パザルの修道院に11時待ち合わせをして、必需品を購入しながら、山を越え、谷を越え、国境も超えて5時間かけてデチャニ修道院へ到着しました。修道院の入口でセルビア人はID、私はパスポートをコソヴォ治安維持隊のイタリア人に渡して、番号札を受け取って門を通過しました。手続きをしている間に修道司祭のペタル神父が迎えに出てきてくれました。

どこの修道院も修道士の仕事分担があり、このデチャニ修道院ではペタル神父が来客者担当をしています。滞在の許可などのやり取りは彼を通して行います。そのほか、売店担当、調理担当、イコン制作担当、農業担当などあります。

セルビアではお客さんが来たら、最初に居間またはテラスに招き入れて、お水、コーヒーと、ラキヤ(蒸留酒)、お菓子などを出してもてなす習慣があります。修道院でも同じで飲み物を飲みながら話をして旅の疲れを癒します。

修道院ではお祈りの厳格なスケジュールがあるので、その時間よりも前に到着する必要があります。よく知っている人と訪問しないと、お祈りや食事に間に合いません。

デチャニでは、夜のお祈りの後に食事を摂らないので、お祈りの前に摂るようにペタル神父に促されました。修道士たちは15時頃食事を済ませており、私たちのみでした。広い食堂へ行くとすでにテーブルに料理が用意してあり、大皿と人数分の食器が並んでいました。修道院料理では肉類は一切使いません。野菜たっぷりのスープやメイン、パン、デザート、果物です。大皿から自分で必要な分だけとり、速やかに食事を済ませました。

三人がお皿を厨房まで片付け始めたのに付いて行ったら、「あなたはお客さんだし、ここは男子修道院だからしなくていいですよ!」とデヤン君に言われました。以前、別の修道院でも同じようなことを言われたことがあります。集団行動の癖はなかなか抜けず、反射的に働いてしまいます。

夜のお祈りは18時から始まり、一時間ほどで終わります。その後は修道院内のベンチやテラスで来訪者や修道士とお話をしたりして過ごします。修道士のダマスキンさんは「前よりもセルビア語上手くなったね」と褒めてくれました。夜はみんな早く寝ます。夕食はないので、デヤン君が果物をどこからかもらってきてくれました。こういうさりげない心遣いがセルビア人の良いところ。

修道院のお祈り

翌朝5時くらいに目覚め、テラスで日の出を見ながら朝のお祈りをゆっくり待ちました。男性用と女性用で部屋のエリアが違うので、彼らが何時に就寝したのかわかりません。そのうち起きて聖堂で会えるだろうと思い、6時少し前に聖堂へ降りて行きました。聖堂のナルテックス(玄関間)には本日の朗読担当の修道士さんが祈祷書をすでに読み始めており、徐々に修道士が増えていきました。

壁に並んだ椅子に腰を下ろした修道士たちと一緒に静かにその朗読に耳を澄ましました。室内が少しずつ明るくなり、時がゆっくりと進んでいることを感じます。言葉で説明するのは難しいですが、独特なリズムで読む低い声が高い天井まで響き渡り、空間全体が厳かな雰囲気で包まれていました。

30分程すると、修道司祭さんがナオス(本堂、身廊)の扉のカーテンを開き、中へ進むことをみなに促し、本格的にリトゥルギーが始まります。その頃になると、一般信者が増えていました。ちなみにナルテックスでこのような朗読の時間(朝は夜半課、夜は晩堂課)があることはセルビア国内では非常に珍しく、通常はナオスで行われます。あとで聞いた話では、アトス山の修道院に倣っているそうです。

輔祭さんと修道司祭さんがお祈りを始めると、東の窓から一筋の光が差してきました。SNSでは見たことがありましたが、本当にみられるとは思いませんでした。乳香の煙に光が当たり、そのような現象が起こるのです。翌日は見られなかったので、天気によってみられる日もあるということのようです。神秘体験というと大げさかもしれませんが、本当に不思議な瞬間に遭遇しました。

食べることも祈ること

リトゥルギーは約2時間あり、8時40分くらいには終わりました。正教会では基本的に立ったまま参祷するので、心地よい疲れが訪れます。9時が近づくと、修道士や巡礼者が続々と食堂に集います。一人の修道士が祈祷書を読み、ほかの人々は一斉に食事を始めます。時間は約15分です。40人ほどいましたが、誰も一言も発しません。大皿が並ぶテーブルに10人ずつ座って、周りに気を遣いながら取り分けて食べます。食べることに集中しないと、間に合いません。真剣に食べます。それも祈りの一つだそうです。

修道院長との会談

食後、修道院長の応接間に招かれました。修道院長のサヴァ神父は朗らかな雰囲気が漂う知的な紳士です。6年前に訪問した時はご挨拶しかしなかったので良くわかりませんでしたが、日本文化への関心が高く、日本人の習慣について質問を受けました。ウィーンに留学している甥御さんに日本人の友人がいて、大阪に行ったことがあるそうです。修道院にいても世界中のことに関心をもっていることに驚きました。

いろいろ話した中で特に印象的だったのは、セルビアのイコノスタシス(聖障)についてのお話です。至聖所とナオスの間のイコノスタシスは低い方がコミュニケーションが取れてよいと仰っていました。神と信者を繋ぐという感覚で奉仕されていることが非常によくわかる発言で、現代の神父の思考が垣間見えました。実際に昨今イコンが5段以上並ぶような高いイコノスタシスはセルビアでは珍しくなっています。15世紀まではもっとずっと簡素なイコノスタシス(当時はイコンのない柵のようなもの)だったところ、至聖所を覆いつくすようなものに時とともに変化していったという歴史があります。神聖だから見せないのではなく、コミュニケーションのために開くべきというお考えのようです。

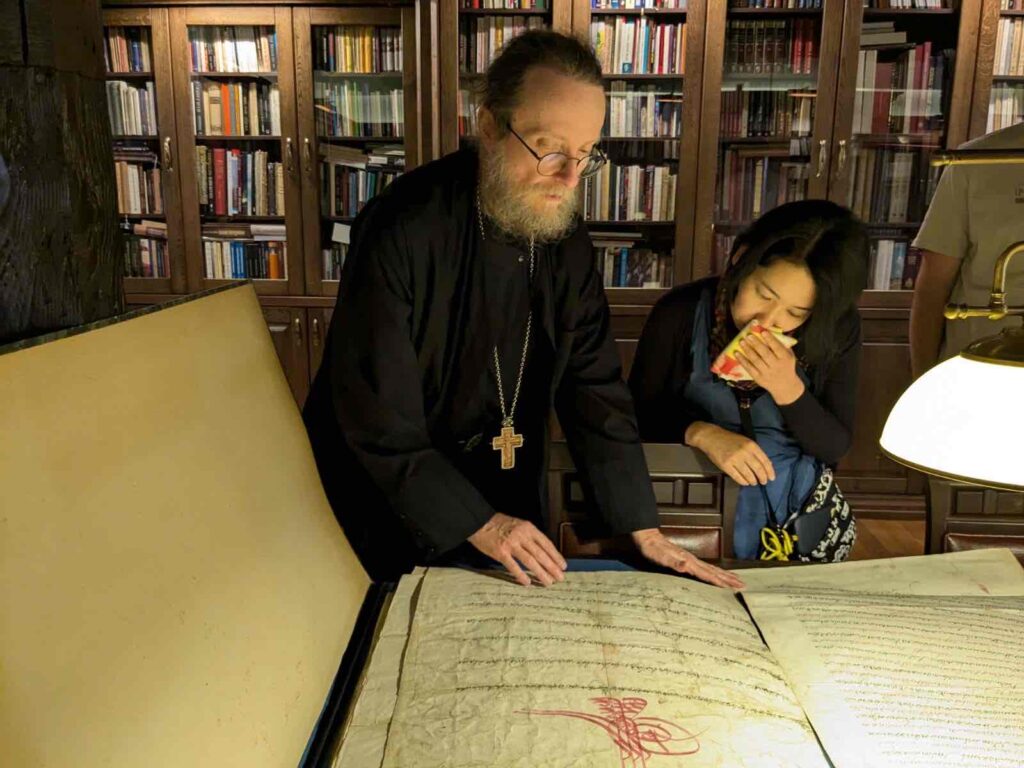

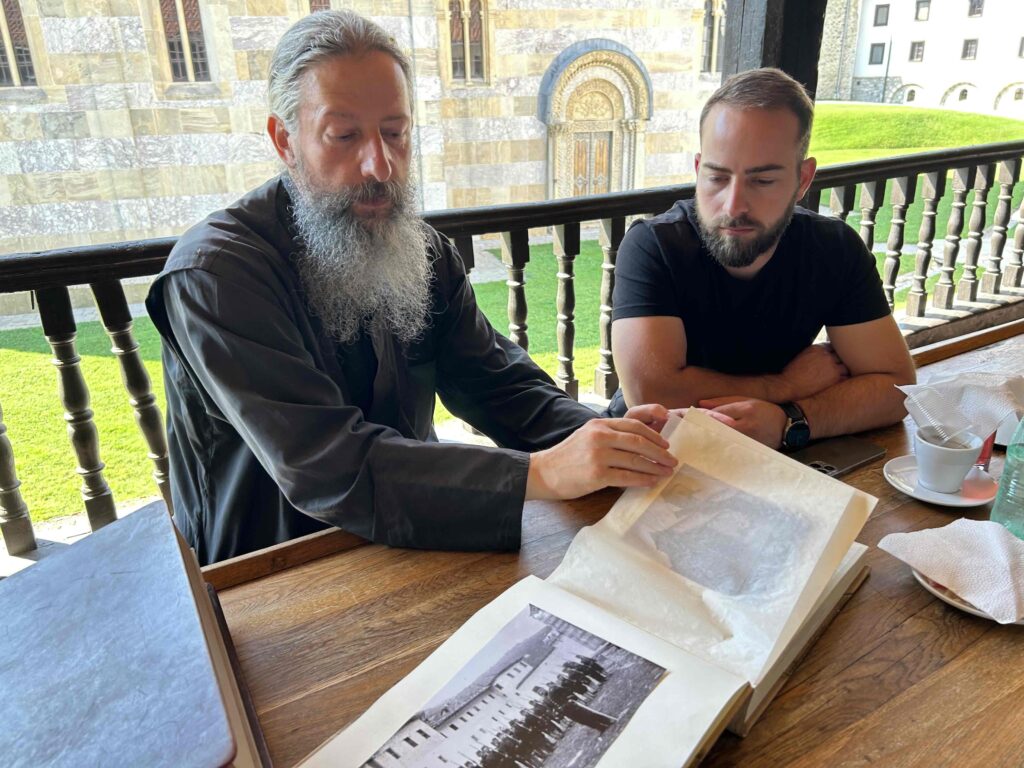

その後、修道士たちの宿坊からしか見えない中庭を見せていただき、たくさん本が並ぶ図書室で大きな写本を開いてデチャニの歴史を説明して下さいました。言葉遣いと振る舞いが非常に丁寧で、話す内容も知的で大変勉強になりました。

聖堂美術の調査

聖堂内には14世紀に描かれたフレスコ画があり、荘厳な雰囲気を醸し出しています。デチャニのフレスコ画はとても数が多く、複雑な構成になっています。それはプロテシスとディアコニコンが独立した礼拝所となっており、一つの聖堂の中に3つの祭壇があるような形になっているからです。前述したように天井も高く、ドームもあるので、それだけ壁面が広いということです。20の主要なサイクル(キリスト伝や聖人伝など)は1000場面を越え、数千の肖像画が描かれています。

事前に撮影許可をラシュカ・プリズレン教区から取っていることを修道士に伝えて撮影させてもらいました。巡礼者が少ない日だったため、ゆっくり時間をかけて調査・撮影できてよかったです。その他、聖堂の外観にはロマネスク建築の邪気払いのような動物や人物の頭部のレリーフが約200頭あります。一つ一つ見ていくと表情がとてもチャーミングで可愛く思えてきました。

『デチャニ日記』の中の聖イェレナの記述

20世紀初頭にアトス山からロシア人修道士ディオニシオスがデチャニ修道院へ派遣されて、3年滞在した時に綴った日記(原本はロシア語)が2021年にセルビア語と英語で出版されました。知り合いに教えてもらって読んでみたところ、個人的な日常が書かれたものかと思ったら、「業務日誌」のような内容でした。いつ誰が訪れ、誰が旅立ち、どんなトラブルがあったのかということを簡潔にまとめています。

その中にデチャニの聖イェレナ(デチャンスキ王の妹)といわれる聖女のお墓から甘い香りがするという記述があり、どんな香りか聖堂案内のスルジャンさんに尋ねたら、お墓である石棺の前に連れて行ってくれました。私は石棺に近づいて確認しましたが、今はもう何の香りもしませんでした。100年前にどんな芳しい香りを漂わせていたのか想像するだけで楽しくなります。

その他、修道院の家畜や畑をお散歩したり、ラピダリウムを見学させてもらい、もう一泊過ごし、翌日二か所別の修道院に寄ってノヴィ・パザルの修道院へ帰りました。

デチャニを発つ時に修道士さんがデヤン君たちに「その日本人を無事送り届けるように」と伝えられていたことが印象的でした。そういえば、2日前にノヴィ・パザルの修道院でも同じことを言われていました。セルビア人の気遣いにはいつも感心させられます。

【文/嶋田 紗千(Sachi Shimada)】美術史家。岡山大学大学院在学中にベオグラード大学哲学部美術史学科へ3年間留学。帰国後、群馬県立近代美術館、世田谷美術館などで学芸員を務め、現在、実践女子大学非常勤講師、セルビア科学芸術アカデミー外国人共同研究員。専門は東欧美術史、特にセルビア中世美術史。『中欧・東欧文化事典』丸善出版に執筆。セルビアの文化遺産の保護活動(壁画の保存修復プロジェクト)に従事する。