【文/長見有方】

昨年、ユーゴスラヴィア研究のパイオニアとして著名な田中一生さんの2冊目の著作になる『追想のユーゴスラヴィア』(かりん舎刊)が出版されました。旧ユーゴスラヴィアに関する歴史、文学、美術などについての文章が31編収録されています。田中さんは2006年、翻訳などの業績に対して当時のセルビア・モンテネグロよりヴーク・カラジッチ勲章を受け、2007年に逝去されました。この本の終わりに、深い親交のあった南塚信吾、山崎洋、柴宜弘の方々が追悼文を寄せられています。

私は田中さんが一時期席を置いていた出版社ベースボールマガジン社・恒文社の写真部にカメラマンとして38年間勤め、2007年に60歳で定年退職した者です。同じ干支で一回り下の私はいつの間にか田中さんの享年を超えてしまいました。ここで私なりの田中一生さんとの思い出を記してみることにします。

1984年1月、社内電話で呼ばれ、社長室に入ると一人の来客を紹介されました。

「この人は田中さんという日本語の上手なユーゴ人なんだよ」

2月から始まるサラエボ冬季オリンピックに、会社から私一人取材に行くことになっていて、田中さんも姉妹会社恒文社インターナショナルの通訳として現地に行くので、何かあれば頼りになるから、ということでした。長身痩躯で、とっくりのセーターにジャケット、ニコニコして威圧感がなく、学者という風には見えませんでしたが、恒文社から出版された3冊のユーゴスラヴィア文学書の翻訳者でした。

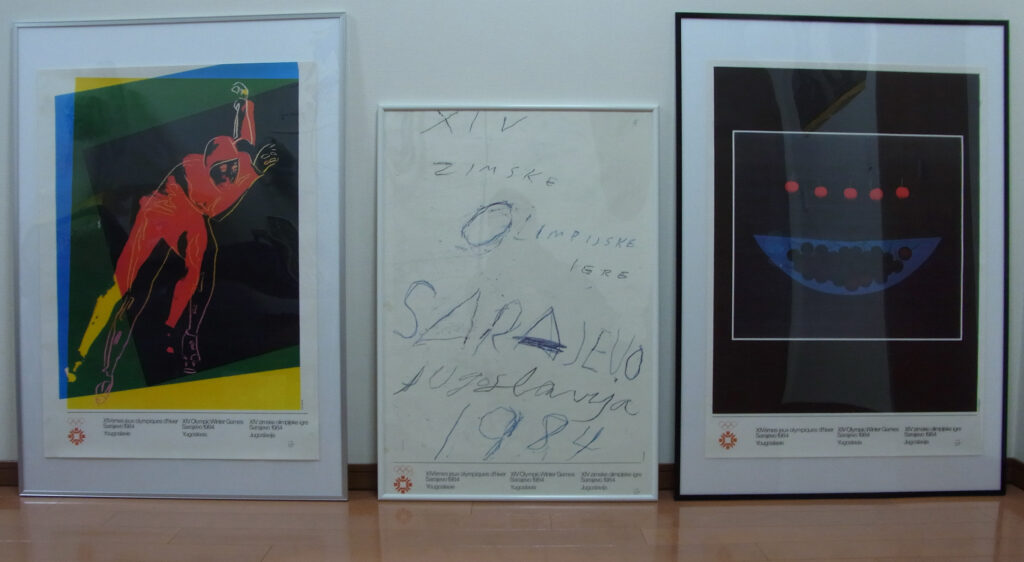

サラエボオリンピックは私の長い取材経験のうちで最も印象深いイベントで、田中さんとのお付き合いのスタート点になります。当時、オリンピック公式カメラマンの取材証は日本には10枚しか発行されず、その内3枚が日本雑誌協会に配分されました。これは雑誌社にとって初めての画期的な出来事でした。希望する社が多いので代表撮影で写真を各社に配信することになり、ベースボールマガジン社(私)は主にスケート競技を担当、アルペン競技はスキージャーナル社、講談社は競技全般という役割分担でチームを組み、大会に臨みました。ですからアルペン大回転でユーゴスラヴィアに銀メダルをもたらしたユーレ・フランコの滑りは撮っていません。その日、アルペン担当のカメラマンが宿舎に帰るなり「たいへんな騒ぎだった」と興奮した面持ちで話してくれたのを憶えています。

この大会を象徴する競技となったのは、アイスダンスのトービルとディーン(英国)でしょう。「ボレロ」に乗って華麗に踊る二人に審査員9人全員が芸術点で満点をつけ、オリンピック史上の伝説となりました。私はファインダーを通して奇跡のような踊りに出会ったことになります。冬季オリンピックの華はプログラムの最後に行われる女子フィギアスケート自由演技です。金メダルは東ドイツの18歳、カタリーナ・ビット。大歓声の中で「平和の祭典」オリンピックは幕を閉じました。しかし、それから8年後に起きたボスニア紛争の結果として、現在この競技場の周辺は紛争犠牲者の白い墓標で埋め尽くされています。ビットは1994年、紛争中に開催されたノルウェーのリレハンメルオリンピックに、反戦歌「花は何処へ行った」を演ずるために出場し、サラエボの悲劇を世界に訴えたのです。トービルとディーンも10年のブランクを超えて出場し、エキジビションで「ボレロ」を踊り、平和だったサラエボを想い起こさせました。

田中さんとはプレスセンターで時々顔を合わせ、時間に余裕がある時はセンターから出て町のレストランで他社の記者を交えて食事をしたりしていました。どういう経緯だったのか思い出せませんが、会社からユーゴ人のカメラマンRにニコンからカメラを貸してもらえるよう、手配してほしいと連絡がありました。プレスセンターにはカメラのメンテナンスのために日本からニコンのスタッフがブースを設けています。代替と試供用にカメラ・レンズの貸し出しもありました。Rの望む高速モータードライブカメラは貴重で、貸出しのハードルが高かったのでしょう、私がニコンから借りて、Rに渡すことになりました。大きな世界大会でニコンは宣伝のため、こういったサービスを行っていますが、外国で貸出しすると戻らないカメラ・レンズがままあり、それは機材の値段を超える費用になっても徹底的に追跡するとのことでした。

Rを今一つ信用できない私はカタコトの自分の英語では心もとないので田中さんに同席をお願いし、セルビア語で返却時期と場所を念押ししてもらいました。こちらにはユーゴの専門家もいるのだ、というプレッシャーにはなったでしょう。カメラが戻る確率は半々と睨んでいましたが、Rは約束どおり閉会式の終わった夜、待ち合わせの場所にカメラを返しに現れました。Rが、やはり不誠実な人物であったことは後で分かることになります。(ここでは書けませんが)

このオリンピックから数年後に田中さんは嘱託として恒文社に入り、私とは会社の同僚という間柄になりました。ベースボールマガジン社はスポーツ、恒文社は文学・歴史関連と分野は違いますが、社屋は向かい合わせで、ときどき会社が引けると近くで一杯ということに。

1991年、提携している中国の出版社の招待で社長以下5名のツアーがありました。この旅で同室になった田中さんは、私が中国旅行のムードを盛り上げるアクセサリーとして持ってきた漢詩の本を見つけると、それについて詳しく教えてくれました。「まずは諸橋轍次博士の中国古典名言事典を読むといいから」と。ヨーロッパの専門家だとばかり思っていたのに漢籍に詳しいので、「田中さん、すごいじゃないの!」と言うと、「俺を誰だと思ってるんだ!」と返ってきます。そしてこの場合は英語で「don’t you know? who I am」と言うから、機会があれば使ってみたらどうかと。私たちの会話はだいたいこういう調子でした。田中さんは「一生」の他に「普請中堂」という雅号を持ち、落款の朱肉の成分にも知識のある文人気質の人だったのです。この1991年秋はユーゴ内戦の真っただ中で、旅行の間中「我が故郷は・・・」と嘆いていました。

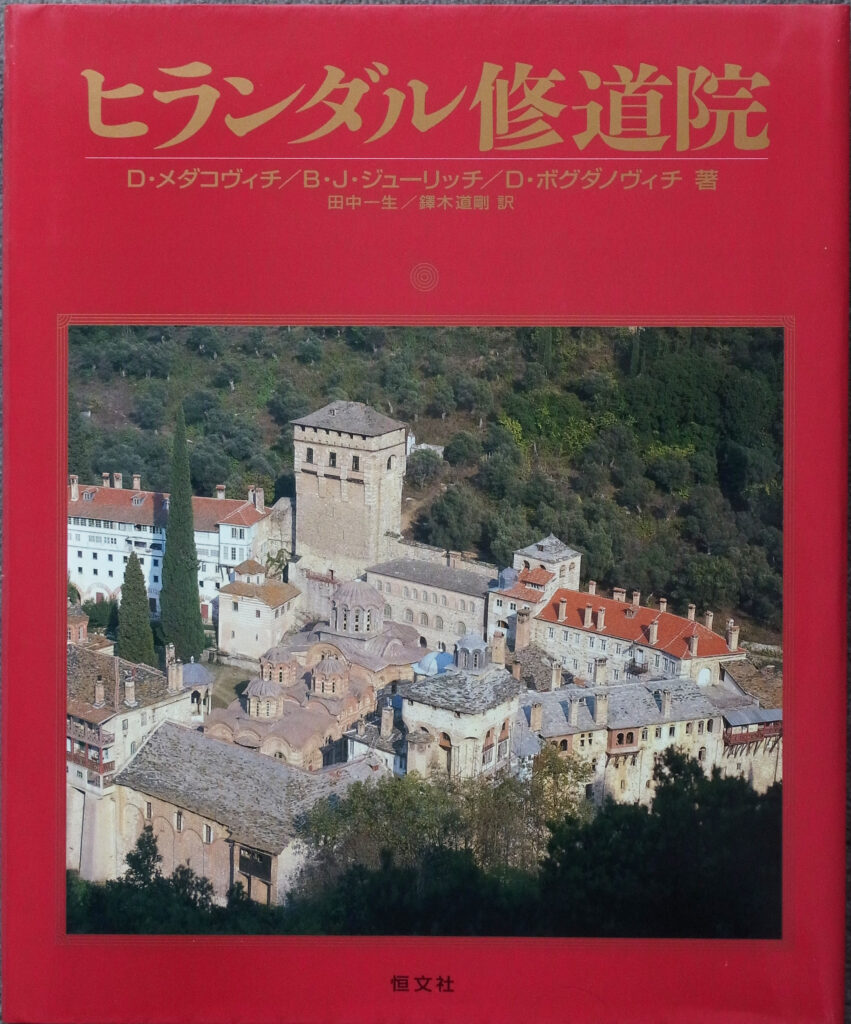

『ヒランダル修道院』(1995年恒文社刊)の取材のため田中さんとギリシャ・アトス山にあるセルビアの修道院で4日間過ごしたことがありました。ギリシャ正教の修道院が集まっている半島の特別地区で、厳格な女人禁制です。港から修道院までは交通手段がないので何時間も歩いた気がします。院内(宿坊も)に電気はありません。日が落ちると本も読めないので眠くなるまでは田中さんと暗闇で話をするしかないのです。そこで私は田中先生の世界史の集中講義を受けることになりました。申し訳ないのですが、今思い出せるのは活字に弱い私に「漫画の世界史もあるから・・・」とアドバイスをもらったことくらいでしょうか。修道院ですから食事は質素で量も少なく、ついつい私は空腹から僧の目を盗んで院の畑の葡萄(白)を失敬してしまいました(田中さんにもおすそ分けを)。隠れて食料補給したつもりでしたが、翌日部屋のドアノブにプレゼントのどっさりと葡萄の入ったポリ袋がぶら下がっておりました。

この時の旅はアテネ―テッサロニキ―アトス―スコピエ―ベオグラード―ハンガリー―ザグレブ―ドブロヴニク―ウイーン、とバルカン半島縦断と言えるものです。「安いホテルと高い喫茶店」がモットーの田中さんはベオグラードでは「ホテル バルカン」の屋根裏部屋がお気に入りでした。このホテルは街の中心地にあり、決して安ホテルではありませんが、その部屋だけは特別に安く、なによりも風情がありました。カフェ・レストランでは「?」。ドブロヴニクは「グラツカ・カファナ」が定番のようです。

それから9年後の2003年、ベオグラードで合流し、一緒にコトル、ドブロヴニクを旅することになりました。この時は、田中さんは恒文社から離れていて、私も社用ではなく有給休暇を取ってです。モンテネグロのコトル湾の中にある小島、聖ジョージ島の前をボートで通り過ぎた時、これは「死の島」ではないか、と驚きました。19世紀末の画家ベックリンの絵にそっくりだったからです。糸杉に囲まれた修道院が水上に浮かんでいる光景は間違いなくあの絵のモデルだと思いました。私は美術に詳しいわけでもなんでもなく、前に福永武彦の「死の島」という小説を読んだことがあって、たまたま知っていただけだったのですが、田中さんは「そういうことも考えられてはいるが、ベックリンがここに来たという確証はないんだ」とその理由を説明してくれました。私が感心していると「元元はこっち(美術)の方だから」ということでした。コトルからドブロヴニクに行き、田中さんはそこに留まり、私はサラエボに向かいました。ドブロヴニクを発つ時に、バス停で見送ってくれた姿が今でも強く心に残っています。田中さんが亡くなった年に私は定年を迎え、それから新たなセルビアとの交流が始まりました。

2007年、田中さんを通して知り合いだったベオグラード在住の山崎洋さんから、こちらで写真展をしないかと打診がありました。ちょうど沖縄の信仰の場である御嶽(うたき)と島根の賽の河原の写真を撮っていたので、日本文化の紹介に役立てればと、お世話になることにしました。会場はヒランダルスカ通りに在ったニューモーメントアイディアギャラリー。オープニングパーティーには大勢の人が来られ、長井大使が挨拶をされました。

2011年には市民文化センターのアルトゲットギャラリーで、この時は角崎大使に挨拶をしていただきました。ベオグラードで3回目の個展は2017年のグラフィチキ・コレクティブ。これら3度の写真展に向けて私は10年余り沖縄に通い、御嶽を撮り続けたことになります。のちに一冊の写真集にまとめることが出来ました。後押ししてくれたベオグラード芸大のカラノヴィッチ教授と山崎さんのおかげです。

ニューモーメントアイディアギャラリーは私の写真展以降、3人の日本人の個展を開いてくれました。その時のギャラリーマネージャーだったクセニアさんが一昨年、銀座のステップスギャラリーでの講演のため来日されたので、お世話になったアーチストと数日都内の美術館や居酒屋をご案内しました。この10年の間に、ニューモーメントアイディアギャラリーで個展をしたアーチストを軸に、徐々にセルビアの人々との交流の輪が拡がっていきました。開催されるイベントも増え、オープニングパーティーも盛大に開かれます。それは楽しいもので、そのためにイベントがあると言っていいかもしれません。けれど賑やかだったパーティーの帰り道、私は言い知れぬ寂しさにかられます。もし、あの会場に田中さんが居たならセルビア語と日本語で駄洒落を飛ばし、雰囲気はよりいっそう楽しいものになったのに、と。

<了>

【文/長見有方(おさみ ありかた)】1969年東京綜合写真専門学校卒業後、ベースボールマガジン社写真部に定年まで勤務。日本の多くのスポーツの現場を撮影。海外では70年代の全中国体育大会、80年代の米大リーグ、冬季オリンピックなど。特定の町、エリアを撮り個展多数。

長見有方さんの作品「夜のベオグラード 2011」を公開しました【My Serbia Gallery】