【文と絵/竹内 まゆ】

5月下旬のある日、鉄道に乗った。ベオグラード市民の足といえばバス、トロリーバス、トラムが主要なものだが、鉄道という手段も存在する。今回乗車したのは、旅行のための長距離移動を目的としたものでなく、ベオグラードに住む人々が日々の通勤・通学で使うような都心と郊外を結ぶ路線だ。「Beo Voz」と呼ばれる都市近郊鉄道には4つの路線があるが、このうち、市の中心から見て北東のOvčaと北西Batajnicaを結ぶ路線を利用した。電車はVukov Spomenik駅やKarađorđe公園駅、そしてNovi Beograd駅、Zemun駅などを経由しU字を描いて進み、Ovča-Batajnica間を片道48分で移動する。

ベオグラード市内では、2025年1月より公共交通機関の運賃が無料となった(ミニバスや空港行きのバス除く)。半年以上経った7月現在も、市民のみならず観光客、あらゆる人々が無料で乗車できるのだが、バスやトラムと同様に、市内を走るBeo Vozも無料で乗車できる。

いつもと違う交通機関に乗ると、たとえ短距離の移動でも旅情が掻きたてられるものだ。今回は車両や駅ホーム、駅員の様子をイラストで記録してみた。

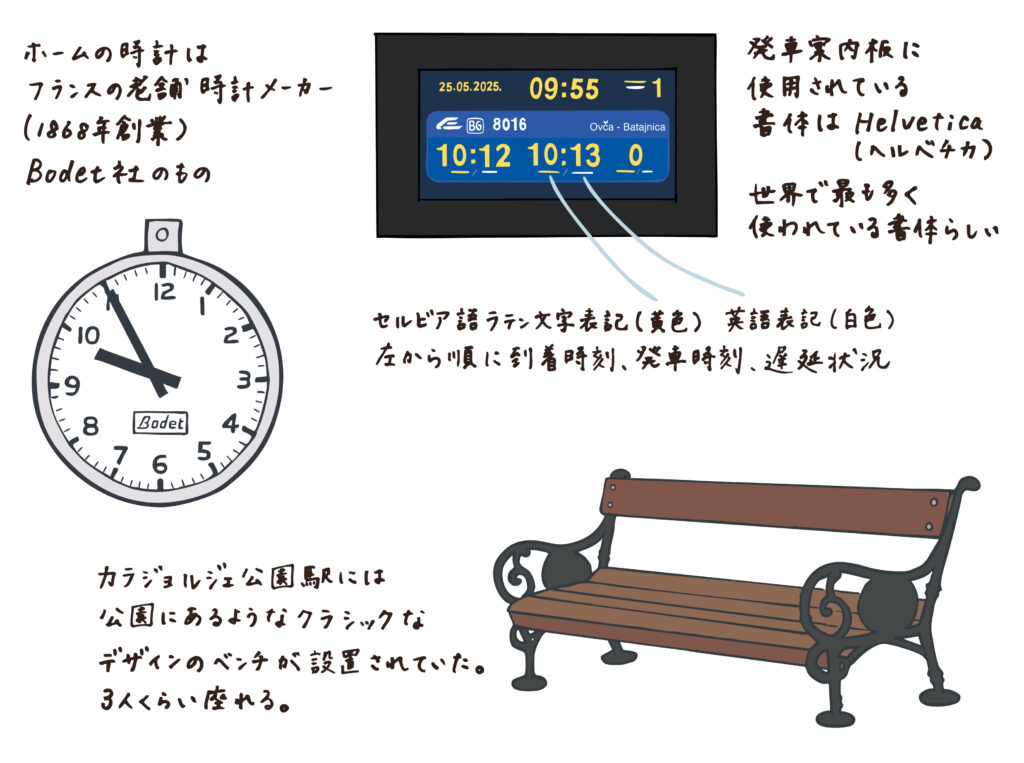

Karađorđe公園駅にて

週末の用事でBatanjicaへ行くため、Karađorđe公園駅に向かった。駅の入り口は、誰もが知る有名なレストラン・Franšのすぐ近くにある。地下に向かう階段を下り、券売機はあるがチケットを購入せずに改札口を抜ける。数年前に乗車した時には改札でチケットを確認する係員がいたように思うが、今回は無人だ。さらに階段を下り進むと、真っ黒な塗料が壁に無造作に塗られたホームに辿り着く。炭坑を思わせる異様な雰囲気に包まれる。

電車を待つ間、ホームを歩いてみる。時計はフランスのBodet社のもの、ベンチは公園で使用されているのと同じようなクラシックなデザインのベンチ。掲示板は視認性が高く、電子モニターに写し出される文字はHelvetica(ヘルベチカ)で組まれている。世界で最も広く使われているとされるこのタイポグラフィはセルビア語(ラテン語表記)にも対応していることを知る。

疾走するグラフィティ

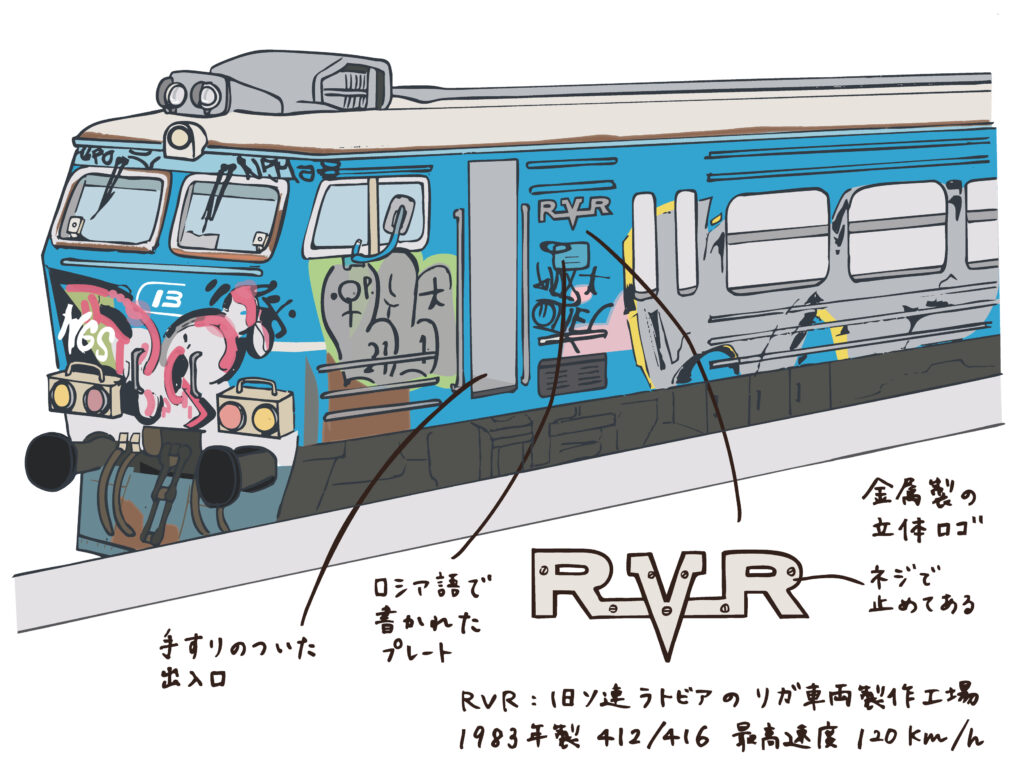

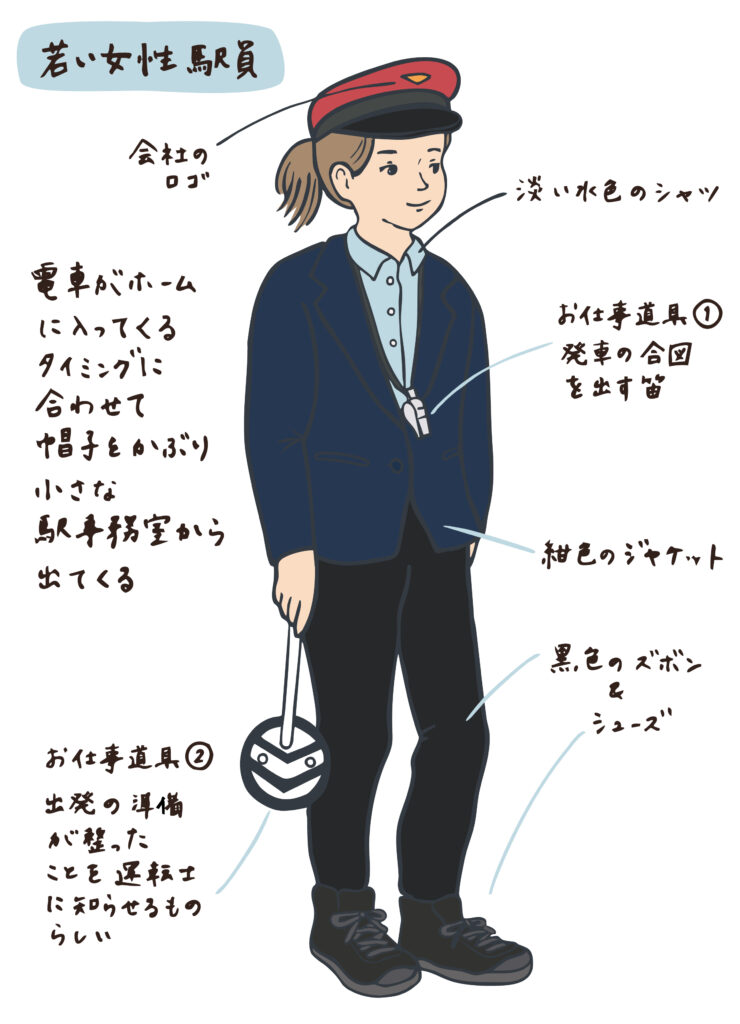

やがて構内アナウンスが流れ、電車がスケジュール通りにやって来ることを告げられる。電車がホームに入ってくる瞬間は、鉄道オタクでなくてもドキドキしてしまう。電車の気配を感じて間もなく、風とともにグラフィティに覆われた鉄の塊がものすごいスピードでホームに入り込んでくる。視覚的な情報量が多い…。電車が走っているというよりはグラフィティが走っている、そんな印象を受ける。

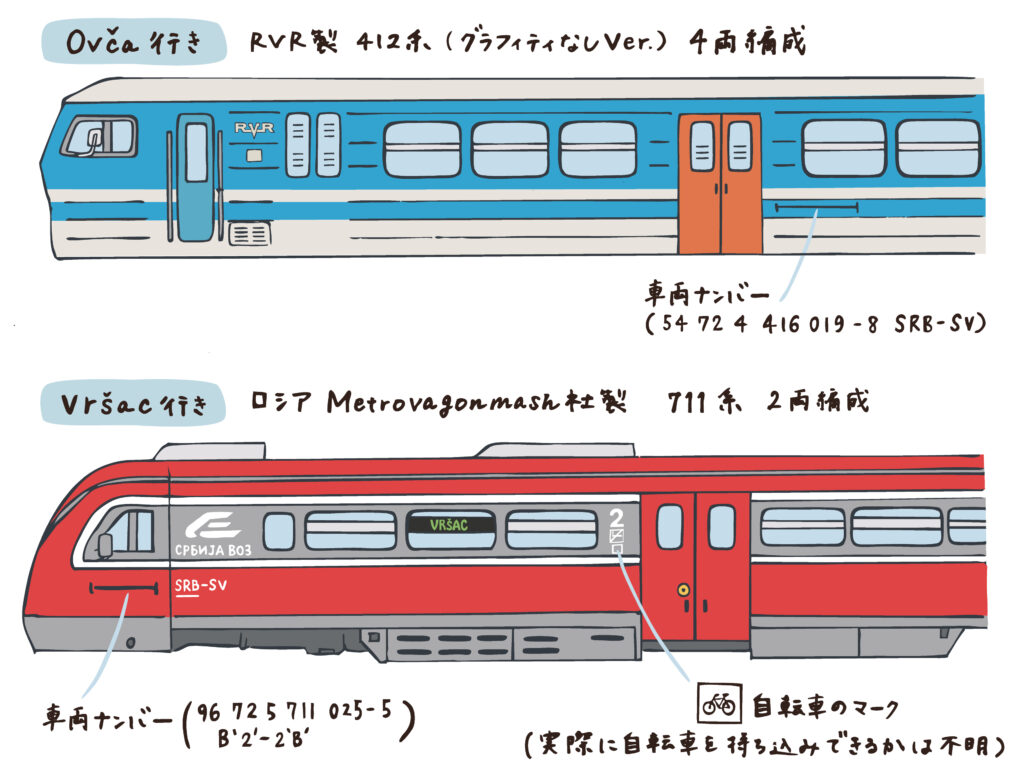

車両はRVR社によって1983年に製造されたものだ。「RVR」は旧ソ連時代のラトビア、リガ車両製造工場(Rīgas Vagonbūves Rūpnīca)の略称。硬質なロゴは社会主義を彷彿とさせるデザインで、たった一つのロゴでもその時代の空気を届けられるのだと実感できる。車両は老朽化しており、鉄道車両の寿命は30年から40年らしいので、そろそろ寿命を迎えるのかもしれない。よく見ると車体を覆うグラフィティ自体もどことなく黄ばんでいて劣化している。落書きを消す予算が捻出できないのと、元通りにきれいにしたところで再びいたずらされる可能性もあるのでそのままにしているのだろうと思う。

さてホームには「落書きされていますが何か問題でも?」という顔で電車が堂々と停まっている。本当にこれに乗るの…?と一瞬不安がよぎるが、他の乗客たちは次々と乗り込んでゆく。彼らにとってはこの電車に乗るのは日常茶飯事なので、当然驚いた様子もない。不良の顔をした電車の見た目とは対照的に、乗客のほとんどは真面目そうな人々だ。車両の出入口に設けられた階段は幅が狭い上にかなり急で、高齢者が乗り降りするには命の危険がともなうかもしれない。バリアフリーという概念がまだ浸透していなかった頃の古い電車なのだからやむを得ない。

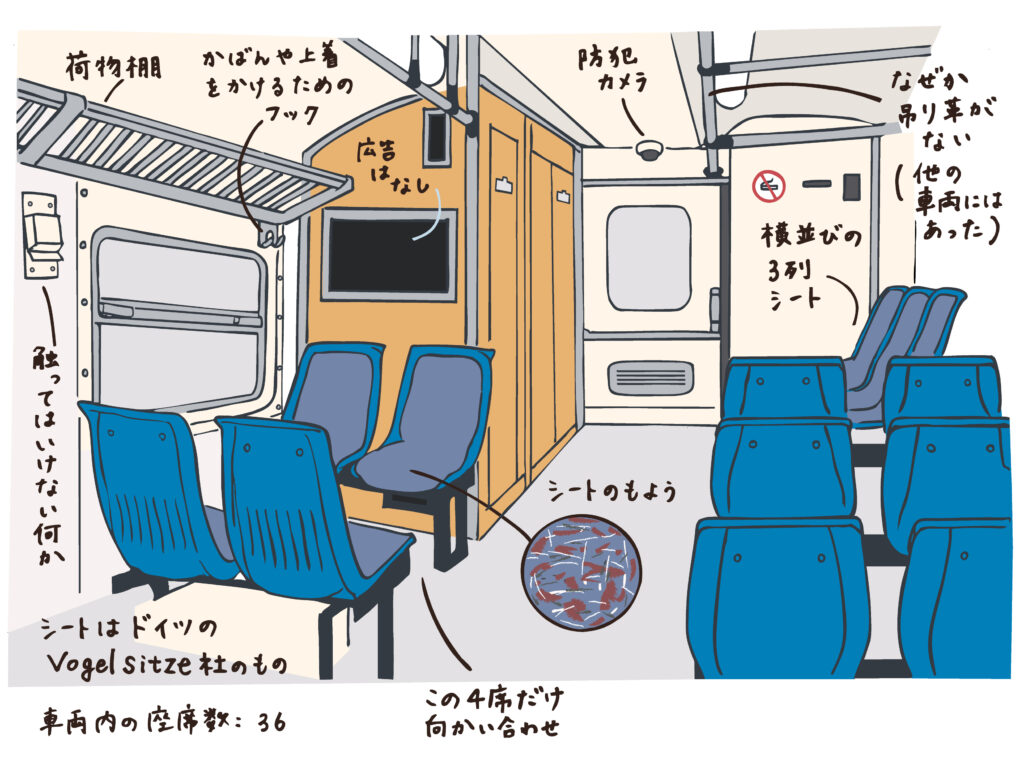

電車に乗り込み、席について他の乗客を見渡すと、みんな足腰の丈夫な人間に見えてくる。高齢者に優しくない設計のため、淘汰の結果、バスやトラムに比べると乗客は比較的若い人たちが多い。外観に反して車内には落書きはほぼなく(窓ガラスの一部はグラフィティに覆われているが)、思った以上に清潔で快適だ。比較的近年、車内の内装が取り替えられたと思われるのだが、シートはドイツのVogelsitze社のものが使われている。

Vukov Spomenik駅にて

帰りはVukov Spomenikの駅を利用した。Karađorđe公園駅に比べると、明るく整備されている。しかし今度はエスカレーターが問題だ。どこまでも続くような長い長いエスカレーターが苦手な人もいるだろう。東京の地下鉄大江戸線を思い起こさせるのだが、それもそのはず、地上からホームまでの深さは40mらしく、地下鉄大江戸線六本木駅の深さ42.3m、新宿駅の深さ36.6mに匹敵する。またこの駅のエスカレーターの高さは30.8 m、長さ61.4mとあり、日本の駅にある最も長いエスカレーターは東京臨海高速鉄道りんかい線の大井町駅とJR線大井町駅をつなぐ44mのものらしく、これより長いことになる。気のせいかもしれないが、速度は日本のエスカレーターよりも早いように感じられた。

別の日にもこの駅を利用したが、下りのエスカレーターだとさらに吸い込まれそうになる感覚を味わうことになる。バランスを崩したら最後、大怪我をしてしまうような気がして必要以上に緊張してしまう。ふと前方を見ると、こんな不安定な場所でも、若い恋人たちが抱擁とキスを交互に繰り返し、愛情を確かめあっている。なんて器用なのだろう…。情熱的な愛情表現よりも若さゆえのバランス感覚のほうが羨ましいと思えてくる。

ベオグラード市内の鉄道は、路線や駅によってはバリアフリーではないことも多く、万人におすすめできる交通手段ではないのが残念だが、興味がある方はぜひ鉄道にも挑戦していただきたい。セルビア全体では、ベオグラードからノヴィ・サドまで最高時速200キロで走る「SOKO」、ボスニア・ヘルツェゴビナの国境近くの街を8の字を描きながら走る狭軌鉄道「シャルガンエイト」など魅力的に思える鉄道が多くある。他の電車に乗ることがあれば、また記録してみたいと思う。